За гранью инструментов – суть системности

Добро пожаловать в «Школу Системности» – это не просто очередной курс по тайм-менеджменту или постановке целей. Это глубокое путешествие, цель которого – не просто освоить инструменты планирования или внедрения привычек, а заглянуть глубже: понять, что стоит за различными технологиями, методами и реализацией целей в самых разных сферах жизни. Почему одни достигают желаемого, а другие, несмотря на все усилия, топчутся на месте? Ответ часто кроется не в недостатке техник, а в отсутствии понимания собственной внутренней системы.

Ключевая идея Школы – научиться смотреть на свою жизнь и на себя не как на набор разрозненных частей – работа, семья, хобби, здоровье – а как на интегрированное, синтезированное целое, где каждый элемент влияет на все остальные.

Столкнувшись с выгоранием и осознанием конечности времени, я посвятила годы изучению того, как перейти от достигаторства за счет внутреннего ресурса к более гармоничному и устойчивому развитию. И первая лекция посвящена именно этой внутренней работе, закладывающей фундамент для понимания более крупных систем.

Личность как живой процесс: Понимание своих внутренних слоев

Первый шаг к системному взгляду на жизнь – это осознание себя как динамичной, постоянно развивающейся сущности, а не чего-то статичного и неизменного. Мы меняемся, адаптируемся, растем, и этот процесс непрерывен. Для лучшего понимания этой концепции Жанна предлагает несколько ярких аналогий, помогающих визуализировать сложность нашего внутреннего мира:

- Годовые кольца дерева: Подобно тому, как на спиле дерева видны кольца, свидетельствующие о годах роста, засухах и благоприятных периодах, так и каждый прожитый этап, каждый значимый опыт оставляет в нас свой след. Эти «кольца» формируют уникальную структуру нашей личности, наши сильные стороны и уязвимые места. Некоторые слои могут быть более плотными и прочными, другие – более рыхлыми, но все они являются частью нас.

- Матрешки: Эта аналогия подчеркивает многослойность нашей психики. Прошлые «версии» себя – наш детский опыт, юношеские переживания, предыдущие роли и убеждения – не исчезают бесследно. Они остаются вложенными одна в другую, как матрешки, составляя часть нашей текущей личности. Иногда более «ранняя» матрешка может неожиданно выйти на передний план, влияя на наши реакции и решения в настоящем.

- Звуковой эквалайзер: В нашем внутреннем мире существуют разные «частоты» или аспекты, которые могут активизироваться в разные моменты жизни. Какие-то из них могут быть «басами» – нашими фундаментальными потребностями и инстинктами, другие – «высокими частотами» – нашими творческими порывами или духовными исканиями. В зависимости от ситуации и нашего состояния, разные «ползунки» этого внутреннего эквалайзера могут быть активны, создавая уникальное звучание нашей личности в данный момент.

Почему это важно? Понимание того, как формировалась наша внутренняя система, из каких «слоев» и «частот» она состоит, дает нам прочную основу для взаимодействия с внешними системами – будь то семья, работа или общество в целом. Не зная себя, мы рискуем действовать хаотично, не понимая истинных мотивов своих поступков и причин своих неудач. Сегодняшняя лекция – это исследование нашего внутреннего устройства, а следующая будет посвящена системам в целом.

Метаморфоза: Пять стадий развития личности

Процесс развития личности можно сравнить с метаморфозой бабочки – от кажущейся простоты личинки, полностью зависимой от среды, до сложной организации и свободы крылатого существа. Каждая стадия имеет свои особенности в том, как мы получаем желаемое, какая структура мышления доминирует и на какие ориентиры мы опираемся. Эти стадии не всегда четко разграничены и могут иметь разную продолжительность для каждого человека.

Стадия 1: Эмбриональное развитие – Первозданный рай и иллюзия единства

- Как я получаю желаемое: Через полное, недифференцированное слияние с окружающей средой (телом матери). Нет необходимости заявлять о своих потребностях – они удовлетворяются автоматически.

- Доминирующая структура/установка: «Я есть всё, всё есть для меня, просто потому что я существую». Это состояние пассивного потребления, абсолютной безопасности и обеспеченности, где не требуется никакой активности от самого себя. Мир воспринимается как неотделимая часть себя.

- Ориентиры: Рефлексы, базовые биологические процессы. Наше тело помнит этот период на клеточном уровне, даже если сознание – нет (так называемая младенческая амнезия).

- Значение: Этот первый, невероятно мощный опыт «безграничного рая», полного принятия и удовлетворения всех нужд без малейших усилий, может бессознательно формировать в нас пожизненное стремление вернуться в подобное состояние. Рождение, с этой точки зрения, воспринимается не только как физиологический стресс, но и как первая психическая травма – изгнание из этого рая, столкновение с реальностью, где для выживания нужно что-то делать.

Стадия 2: Рождение и младенчество – Заря осознанности и эмоционального влияния

- Как я получаю желаемое: Через эмоциональное давление для привлечения внимания (инстинктивный плач, крик). Младенец быстро усваивает, что его эмоции вызывают реакцию у взрослых.

- Доминирующая структура/установка: «Я существую, когда меня замечают». Внимание становится залогом выживания и удовлетворения потребностей. Начинается неосознанное освоение «эмоциональных ключей» к другим: плач может трансформироваться в разные оттенки – от жалобного до требовательного, крик – от испуганного до гневного. Формируются первые паттерны взаимодействия: «я страдаю – меня спасают», «я требую – мне дают».

- Ориентиры: Тело (ощущения голода, холода, дискомфорта) и эмоции. Эмоции – основной инструмент взаимодействия с миром и способ сигнализировать о своих потребностях.

- Переход: Приходит постепенное осознание, что ты не всемогущ и не являешься центром вселенной в том первозданном смысле. Выживание и комфорт полностью зависят от других, более сильных и способных существ.

Стадия 3: Первичная социализация – «Квадратный арбуз» и выживание через соответствие

- Как я получаю желаемое: Через соответствие ожиданиям значимых взрослых, стремление быть «хорошим», послушным, или иным образом впечатлять/нравиться другим, чтобы получить желаемое (одобрение, любовь, ресурсы).

- Доминирующая структура/установка: «Я существую, когда другие впечатлены мной (моими поступками, качествами) и дают мне то, что я хочу». Выполнение требуемого («разрешили», «похвалили»), развитие навыка нравиться, чтобы занять «особое место» в глазах других. Часто это происходит ценой отказа от собственного аутентичного потенциала, подавления своих истинных желаний и чувств, если они не соответствуют ожиданиям.

- Ориентиры: Субъективность других (их оценки, правила, то, что они считают «хорошим» или «плохим», «правильным» или «неправильным»). Ребенок впитывает эти нормы и начинает оценивать себя через призму чужих мнений.

- Ключевая концепция: Аналогия «квадратного арбуза». Подобно арбузу, который, вырастая в специальной квадратной форме, принимает неестественные для себя очертания, ребенок подстраивается под внешние культурные и семейные нормы, чтобы «вписаться» в социум и обеспечить себе безопасность и принятие. Это необходимая адаптация к социальной реальности. Однако, если эта «форма» слишком жесткая или не соответствует внутренней природе, это может привести к потере связи с собой, ощущению неаутентичности. Префронтальная кора головного мозга, отвечающая за объективность, критическое мышление и самоконтроль, еще только развивается (полное развитие происходит примерно к 26 годам), поэтому ребенок ориентируется на субъективный мир фантазий, авторитет взрослых и их оценочные суждения.

Стадия 4: Вторичная социализация – Роли, правила и пробуждение потенциала

- Как я получаю желаемое: Через сотрудничество (часто формальное), освоение социальных ролей (ученик, друг, член команды) и структур (школа, компания). Человек учится действовать в рамках установленных правил и норм более широкого социума.

- Доминирующая структура/установка: «Что требуется/требовалось от таких как я (в моей роли) в подобной ситуации, чтобы сохранить социальную структуру/лицо/статус? Какое впечатление нужно (было) произвести, чтобы получить желаемое (признание, продвижение, ресурсы)?». Поведение определяется ролевыми ожиданиями, стремлением соответствовать образу «успешного» или «правильного» члена общества.

- Ориентиры: Субъективность других и собственная (оценки, сравнение себя с другими, внутренние критики) плюс зачатки объективности (понимание формальных правил, требований, последствий своих действий, первые попытки анализа на основе цифр, данных, фактов).

- Вызов: Конфликт ролей (например, «хорошая мама» vs «успешный сотрудник», «заботливый сын» vs «независимая личность») может приводить к ощущению внутреннего разрыва, хронического стресса и тупика. Человек может чувствовать, что разрывается на части, пытаясь соответствовать всем ожиданиям. Однако именно этот дискомфорт и осознание ограничений ролевого поведения часто становятся катализатором для пробуждения «закопанного» на предыдущих стадиях потенциала. Это момент, когда человек начинает ощущать, что «все вроде бы есть – работа, семья, какой-то статус, а счастья и удовлетворения нет», и возникает вопрос: «А чего же я хочу на самом деле?».

Стадия 5: Индивидуация – Рождение «бабочки»: Реализация и аутентичный вклад

- Как я получаю желаемое: Через реализацию своего подлинного потенциала – создание ценности для других людей на основе глубокого понимания их потребностей и своих уникальных способностей, что приводит к взаимной выгоде и ощущению осмысленности.

- Доминирующая структура/установка: «На базе удовлетворения каких потребностей других людей я могу наилучшим образом реализовывать свой потенциал и получать необходимое для себя?». Происходит качественный переход от потребления, манипулирования или простого соответствия к генерации ценности, осознанному служению и эмпатии. Это не альтруизм в ущерб себе, а гармоничный обмен.

- Ориентиры: Объективность (опора на факты, данные, реальные результаты, измеримые показатели) плюс развитая эмпатия (глубокое понимание и уважение субъективности – как своей, так и других людей, их чувств, мотивов и потребностей).

- Ключевая концепция: Истинная сепарация. Это не просто физическое или эмоциональное отделение от родительских фигур или социальных ожиданий, а формирование внутренней автономии, принятие полной ответственности за свою жизнь и за удовлетворение собственных потребностей через осмысленный вклад в жизнь других. Подобно бабочке, вылупляющейся из кокона (ограничений предыдущих стадий и ожиданий социума), личность обретает свою уникальную, зрелую форму, способность «летать» и реализовывать свое предназначение.

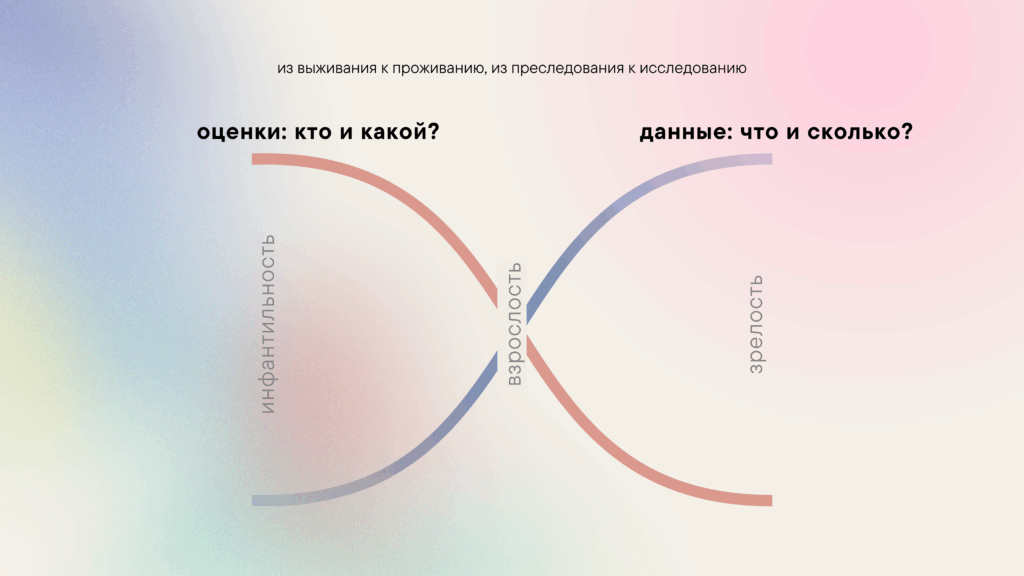

Парадокс реализации: Субъективные цели, объективный путь

Мы подошли к важному парадоксу, который лежит в основе системного подхода к самореализации и часто является камнем преткновения для многих:

Чем более субъективные цели ставит перед собой человек (касающиеся только его самого, его внутреннего мира, его личного развития), тем более объективным в реализации этих целей ему нужно быть.

Это означает, что для достижения глубоко личных, субъективных целей (например, улучшить здоровье, написать книгу для души, обрести внутреннюю гармонию, построить бизнес на своих ценностях, развить финансовую независимость) недостаточно просто «хотеть», мечтать или полагаться на вдохновение. Необходимо перейти от субъективных желаний и эмоций к объективным стратегиям и действиям: «Что конкретно и в каком объеме нужно сделать? Какие ресурсы потребуются? Какие шаги приведут к результату? Как измерить прогресс?». Например, желание «быть здоровым» (субъективная цель) требует объективных действий: регулярные анализы (цифры), сбалансированное питание (конкретные продукты и граммы), физическая активность (часы, километры). Без этой объективной составляющей субъективные цели рискуют остаться лишь красивыми фантазиями.

Практическое исследование: Знакомство со своими внутренними структурами

Чтобы теория не осталась просто набором интересных концепций, а начала работать на практике, предлагаются два практических задания для самоисследования. Их цель – помочь вам лучше понять, какие внутренние структуры и механизмы активны в вашей жизни прямо сейчас.

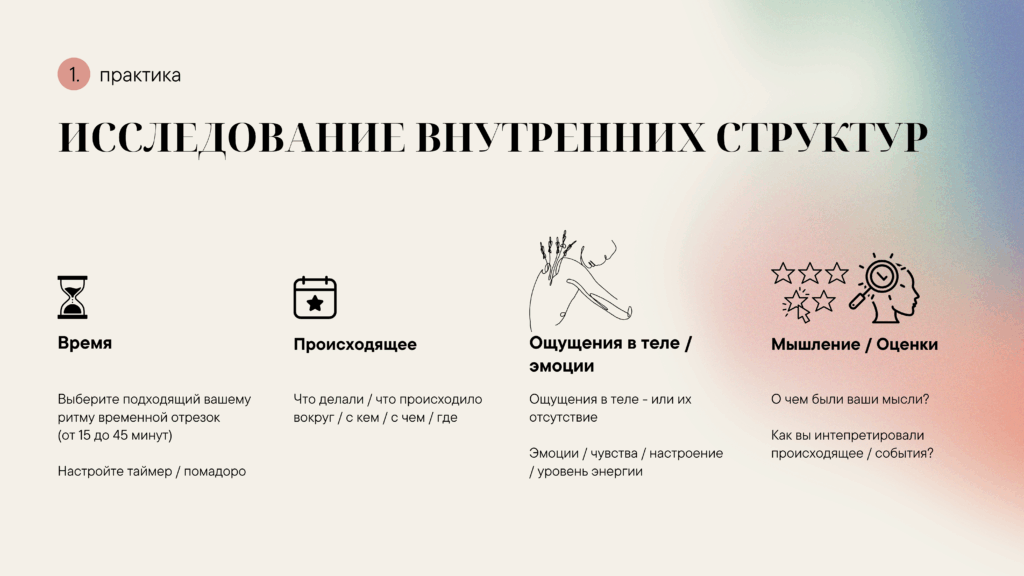

Упражнение 1: Наблюдение за внутренними состояниями – «Пробы» из реки вашего сознания

- Цель: Понаблюдать, из какого из пяти описанных «режимов» или «этажей» (эмбриональное развитие, младенчество, первичная социализация, вторичная социализация, индивидуация) вы преимущественно действуете, особенно в контексте ваших личных, субъективных целей. Это поможет увидеть, какие неосознанные паттерны могут влиять на ваши решения и результаты.

- Метод:

- Выделите несколько отрезков времени в течение дня (например, 3-4 раза по 15-45 минут). Это не должно быть специальное время «для упражнения», а скорее моменты вашей обычной жизни.

- В эти периоды наблюдайте и фиксируйте (мысленно или кратко письменно, как вам удобнее):

- Что происходит вокруг? (Конкретные события, ваши действия или бездействие, место, где вы находитесь, люди, с которыми взаимодействуете). Это помогает заземлиться в реальности.

- Какие у вас телесные ощущения, эмоции, уровень энергии? (Напряжение в плечах, учащенное сердцебиение, чувство легкости, грусть, радость, упадок сил, прилив энергии). Тело и эмоции часто первыми сигнализируют о нашем истинном состоянии.

- О чем вы думаете? Какие оценки даете происходящему и себе? (Например: «У меня ничего не получится», «Все идет по плану», «Я должен был сделать лучше», «Это несправедливо»). Мысли и оценки отражают наши убеждения и доминирующую «логику» текущего состояния.

- Это упражнение предназначено для личной рефлексии и последующего обсуждения на индивидуальных консультациях. Оно не требует глубокого анализа в моменте, важна сама фиксация наблюдений.

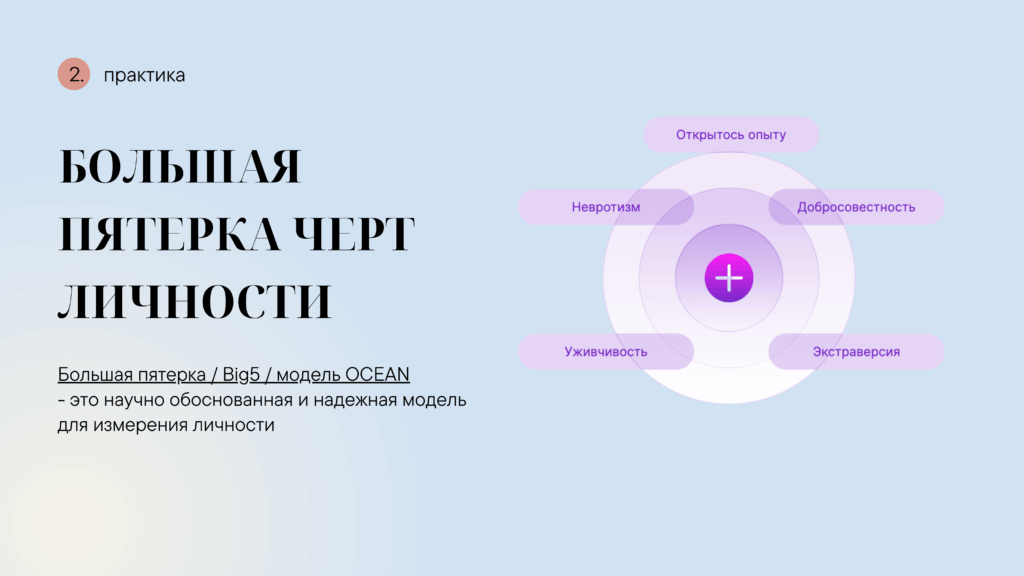

Упражнение 2: Тест «Большая пятерка» черт личности

- Введение: «Большая пятерка» (или модель OCEAN: Openness/Открытость опыту, Conscientiousness/Добросовестность, Extraversion/Экстраверсия, Agreeableness/Уживчивость, Neuroticism/Невротизм) – это одна из наиболее признанных и научно обоснованных моделей для измерения структуры личности. Она описывает пять широких доменов, которые представляют собой основные измерения, по которым люди отличаются друг от друга.

- Цель: Получить еще один срез самопонимания, который будет использоваться в дальнейшей работе в рамках Школы. Знание своего профиля по «Большой пятерке» может помочь понять свои естественные склонности, сильные стороны, а также потенциальные зоны роста и то, как эти черты могут влиять на ваш путь к системности и реализации целей.

- Ссылка на рекомендованный русскоязычный тест будет предоставлена участникам.

Заключение: Путешествие продолжается

Понимание этих пяти стадий развития личности – это не самоцель и не попытка навесить ярлыки. Это важный фундамент для подлинной самореализации и системного взгляда на свою жизнь. Эта внутренняя работа, это узнавание себя «изнутри», позволяет увидеть, какие «программы», установки и незавершенные процессы с прошлых этапов могут влиять на наши сегодняшние решения, выборы и поведение. Осознав эти механизмы, мы получаем возможность ими управлять, а не быть их заложниками.

Следующая лекция Школы Системности будет посвящена непосредственно системам – как они устроены во внешнем мире, каковы их законы, и как с ними эффективно взаимодействовать, опираясь на полученные знания о своем внутреннем мире. Участникам также будет предложена рабочая тетрадь для дальнейших упражнений и углубления материала, чтобы каждый мог применить полученные знания к своей уникальной жизненной ситуации. Путь к системности – это марафон, а не спринт, и каждый шаг в понимании себя приближает нас к более осознанной и наполненной жизни.

Источники:

Серия лекций Дмитрия Узланера “Введение во вселенную Жака Лакана”, книга “Жак Лакан. Введение”

Книга Эрика Берна “Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных”, Особенно глава 3 “Рост индивида”

Ольга Демчук, школа “Сталкер”, книга “Реальное я / Ложное я”

Книга “Доминанта” Алексей Ухтомский

Курс “Психология личности” Джордана Питерсона, восьмимодульный курс по модели личности Big5

Эта конспект-статья основана на материалах первой лекции «Школы Системности» Жанны Прашкевич.